1月もあっと言う間に過ぎて,2月に入りました。

長期的なインフレによる影響で物価が上がっている中、日本は政府よりベースの引き上げで企業へお尻を叩かれるようになってからは、ようやく賃上げの波に乗る企業が増えてきましたね。

とは言っても、それには目的があるようです。

社会保険料の引き上げの次は「通勤手当への課税,子ども・子育て支援金の負担」

最近掲載された「週刊現代」にはこのように記載されていました。

来年以降もステルス増税は目白押しだ。2026年度からは「異次元の少子化対策」の財源として、「独身税」と揶揄される子育て支援金の徴収が始まる。

「週刊現代」2025年1月25日号より

天引きされる社会保険料の引き上げに続き、2026年度より「子ども・子育て支援金」の負担も追加される予定になりました。

出生率が毎年最低記録を更新し続けている中、何としても低下を止めたいとの理由で創設されたのですが、毎月の給与から引かれる社会保険料が毎年増え続け、負担が重くなっていることもあり、多くの未婚の方からは「独身税」と揶揄されるのも無理はないでしょう。

その他にも「通勤手当」を課税対象にすることも今後の税制改正で話が挙がるようです。そもそも雇用主より指定された職場へ向かって時間かけて働きに出かけているのに、そのような必須項目にも課税対象にするのは、個人的な意見として筋違いのように感じます。

その時間帯は勤務時間外ですし、稼いでいるわけでもないですからね。

少子高齢化が長期トレンドである限りどうしようもない

とはいえ、日本が少子高齢化が長期で続いている限り、日常生活における経済的・家計的な改悪は続くことでしょう。

事実、2024年の出生数が1〜11月で前年同期比5.1%減の66万1577人。通年推移で早くも70万人を割る可能性が出てきています。

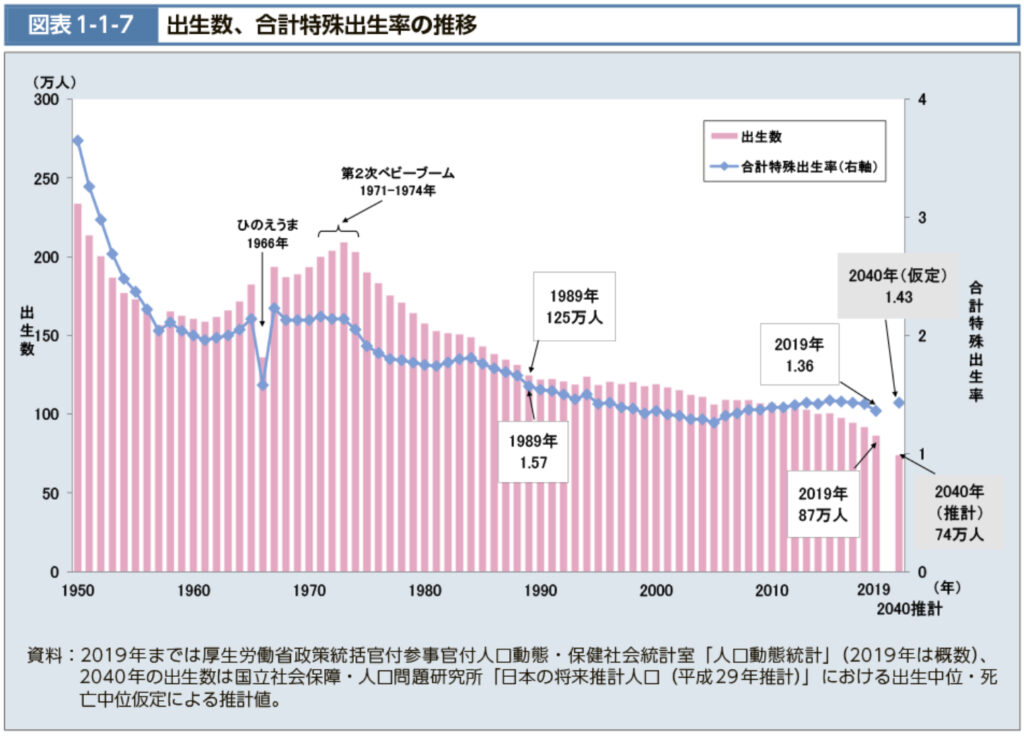

厚生労働省HP掲載の過去の出生数・出生率の推移を見てみると、ここ近年で加速度的に出生数が年々減少していることがわかります。2040年頃に出生数が74万人を推計されてますが、現時点で既に切っていて、如何に少子化が深刻なのかが分かります。

少子高齢化の影響は予想以上に甚大だと感じます。

▶︎ 出生率が減れば人口が減り続け、高齢者の層が厚くなる

▶︎ 高齢者の層が厚くなれば、生産人口(働ける人)の割合が減る

▶︎ 生産人口の割合が減れば、あらゆる商品・サービスの質・量が減る

▶︎ 質・量を維持するために、止むを得ず価格を上げざるを得ない

といったイメージで、我々の生活が年々与える影響が大きくなっていきます。

前述した通り、あくせく頑張って働いてもらえる給与も、税金・保険料等の天引きが年々増えて手取りが減ってしまっては、会社員として働くモチベーションが下がるのも必然的でしょう。

それでも解決方法はある、適切な家計管理・資産運用を継続せよ

以上話してきた通り、私としても世間一般的に政府へ物申したい気持ちは非常に分かります。

とはいえ、いくらSNS等で文句を言っても政治家に届くのかと言うと、それは非常に低いことでしょう。仮に届いたとしても、反映されるのに時間を要することは誰しも分かることかと思います。

時間をムダにしてはいけません。

現状の課題を自分自身で打破することに専念することがここでは大切です。

そのためにも過去の記事で申し上げました通り、やはりは「適切な家計管理」、そして「適切な資産形成」を長期で継続しましょう。

去年2024年からは、資産形成の制度で「新NISA」が制定されました。定められた条件内で投資を行えば、非課税で利益を享受できる制度です。

政府も国民に対してずっと重りばかり置き続けているわけではありません。どうか日常生活の質を維持しようと考えてるわけですからね。

そのため生活が苦しくなっていると感じたら、まずは家計簿をつけ始めて、毎月出ていく支出を把握することから始めましょう。この一歩は大切です。

それができたら、次は不要な固定費(契約中の通信代・保険料、自動車関連)を見直す。このように適切な家計管理を行うだけで、貯金ができなかった方もできるようになり、ゆくゆくは資産形成を始められる段階になります。

30歳で総資産7,000万円を到達してFIREされた旧三菱サラリーマンさんはこういった費用削減を行うことを「支出の最適化」と呼んでいます。

「支出を減らす」というとネガティブに感じるかもしれませんが、むしろ生活の質を落とすことなく、貯金ができるようにもなります。

そうすればこの先改悪が続いたとしても、振り回されることなく豊かな暮らしを続けられるようになるでしょう。

私もそうして貯金&資産形成を日々続けております。本ブログをご覧いただいている皆さんにもできます。

一緒に心穏やかな暮らしを築き上げていきましょう。